こいのぼりの一番上の飾りといえば、

・ヒラヒラとなびくカラフルな布

・棒のてっぺんにある丸い飾り

・矢の付いた車輪のようなもの

この3つですよね。

もちろん3つそれぞれに意味や名称があります。

今回は、鯉のぼりの一番上のやつについてくわしく解説したいと思います。

「あれは何?」と子どもに聞かれても答えられない…

なんてことにならないよう、ここでしっかりおさらいしておきましょう!

鯉のぼりの一番上にあるヒラヒラした飾りは何?

鯉のぼりの一番上にヒラヒラとした、鯉でも他の魚でもないカラフルな筒状の飾りがありますよね。

あのヒラヒラした飾りは吹き流し(ふきながし)といって、流れる滝を表したものなんです。

なぜ真鯉(まごい)や緋鯉(ひごい)よりも上に飾ってあるのかというと、鯉が滝に向かって泳いで登るようすを表現しているからなんですね。

「鯉の滝登り」は、立身出世(りっしんしゅっせ)の象徴でもあり、こどもには社会的に高い地位や身分を得てほしいという親の思いが込められています。

鯉のぼりの吹き流しにはどんな意味がある?

鯉は生命力がとても強く、適応能力も非常に高い魚です。

どんな環境でも生きていける力強さにあやかって

鯉のぼりには、どんな困難にも乗り越えられるようにという意味が込められています。

鯉のぼりの吹き流しにも意味があり、カラフルな色は魔除けとしての意味を持ちます。

鯉のぼりの吹き流しは色や順番にも意味がある?

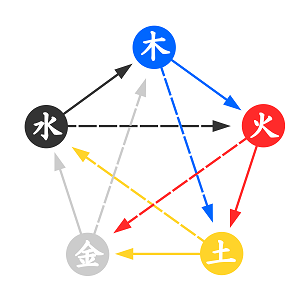

鯉のぼりの吹き流し(ふきながし)は、通常5つの色で構成されています。

「青」→「赤」→「黄」→「白」→「黒」

「滝」を表しているのに、なぜこんなにカラフルな配色なのか不思議ですよね。

これは、五色(ごしき)と呼ばれる5つの色を使っているからなんです。

五色の並び順にも意味があります。

青=木は燃えて火を生み

↓

赤=燃えた後には灰が残り

↓

黄=灰は土に還り

↓

白=土を掘ることで金属が得られ

↓

黒=金属の表面には蒸気の一部が凝縮し水が生じる

その水がまた木(青)に還り、次々と生み出していく良い循環になることから、魔除けや厄除けとしても使われています。

こいのぼりの吹き流しも、子供の無病息災を願った「魔除け」としてこの五色が使われています。

五色を使った吹き流しのことを、五色吹き流し(ごしきふきながし)と呼ばれることもあります。

鯉のぼりの棒の先に付いてる丸い飾りは何?

鯉のぼりの棒のてっぺんにある丸い飾りは、回転球(かいてんきゅう)といって、神様に見つけてもらうための目印です。

回転球は、天球(てんきゅう)とも呼ばれ、招代(おぎしろ)の代わりとなっています。

回転球が鯉のぼりのてっぺんにあるのは、少しでも天に近づけて神様に見つけてもらいやすくするためなんですね。

鯉のぼりに付いてる車輪は何のためにある?

回転球(かいてんきゅう)のすぐ下にある2つの車輪は、矢車(やぐるま)といいます。

風が吹くと風車のようにクルクル回るあれですね。

矢車には「魔よけ」と「神様への目印」という2つの役割があります。

鯉のぼりについている矢車の意味とは?

矢車(やぐるま)をよく見ると、矢羽根が内側に向かって放射線状に飾られていますよね。

この矢羽根は「幸福や幸運を射止める」「邪気を打ち破る」といった意味があり、魔よけとして使われています。

矢は昔から縁起の良いものとされ、神事にも使われています。

お正月などでよく見る破魔矢(はまや)が有名ですね。

吹き流しと同じ「魔除け」ですが、矢車の矢羽根は風水が元となっているのではなく、武将が持つ弓矢が元になっているといわれています。

鯉のぼりの矢車はカラカラ音にも意味がある?

鯉のぼりを外に飾っていると、風に吹かれてカラカラと矢車の回る音がしますよね。

あの矢車の回転音は、神様に「うちには男の子がいますよ!」と合図を送っている音なんです。

回転球の目印と、矢車のカラカラ音で神様に「早く見つけて!」とアピールしているんですね。

鯉のぼりのカラカラ音が騒音に?

マンションやアパートなどの住宅事情により、こいのぼりの音がうるさいとトラブルになるケースもあるようです。

最近では騒音対策に、カラカラ音のしない静音タイプの矢車も増えてきました。

|

|

矢車の音を消してしまうのは寂しい気もしますが、せっかくの鯉のぼりも騒音でクレームがきたら悲しいですもんね。

こどもの日を楽しい思い出にするためには仕方ないのかもしれません。

まとめ

こどもの日に欠かせない鯉のぼり。

でも意外とパーツごとの名前や意味については知らなかったりしますよね。

簡単にまとめると、

ちょっとした豆知識としておぼえておくと、「鯉のぼりの一番上のやつはなんていうの?」と子供に質問されてもバッチリ答えられますよ。

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/17a7bf2e.e16c5d7d.17a7bf2f.c65c2727/?me_id=1227087&item_id=10003987&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyatabe%2Fcabinet%2Fkoinobori%2Fgazou1%2Fburikisky1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1adf4ba4.85e41d7b.1adf4ba5.018f31d7/?me_id=1232073&item_id=10023999&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkomari%2Fcabinet%2Fkoinobori2014%2Fitem%2Fyaguruma-n.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)